一言でブランディングと言ってもその効用は様々です。

『商材価値を高める』『最初に選んでもらえる』『〇〇と言えば〇〇』など。

皆さまはブランディングをどのように捉え、取り組んでいらっしゃるでしょうか?

目次

- ブランディングを『人対人』に例えてみる

- あなたは誰から買いますか?

- 重要なことは自発的な発信ではなく『体験』『共有』して感じてもらえる仕組み

- 『体験』を促すコンテンツマーケティング・『共有』を促すバイラルコミュニケーション

ブランディングを『人対人』に例えてみる

ブランディングについて考える際、一番身近で分かりやすい例としては、『人対人』の関係です。

「Aさんは優秀」とご自身の近しい方でこれに当てはまる方をイメージしてみてください。

そして、あなたがなぜその人をそのように感じるのかを思い返してください。

決して「私は優秀だよ」とAさんから自発的に言われたから、という理由ではないはずです。

必ず、あなたがAさんを優秀だと感じる『体験』もしくは『第三者からの共有』があったはずです。

これを企業のブランディングに当てはめるとどうでしょう。「私は優秀」と自発的に発信していませんか?

あなたは誰から買いますか?

ブランディングのレベルに応じて、選ばれる企業となるかどうかが分かる例を挙げます。

■類似商材を扱う営業マン3者の例

Aさん:あなたが全く知らない人

Bさん:何となく知っている人

Cさん:昔からよく知っていて仲が良い人

あなたはどの営業マンから購入しますか?

おそらくほとんどの方はCさんではないでしょうか。着目すべきはBさんとCさんの違いです。

この例を再度企業に置き換えると、Bさんは『よく広告を出していて見かける』、

Cさんは『どんな企業で、どんな人たちがいるか知っている』。

つまりBさんに至ってはブランディングが『認知(把握)』で止まっている状態です。

Cさんは仲が良いという点から『共感(好感)』が『浸透』している状態です。

つまり、ブランディングにおいて重要なことは、『共感(好感)』を繰り返し『浸透』させることなのです。

重要なことは自発的な発信ではなく『体験』『共有』して感じてもらえる仕組み

冒頭で申し上げた通り、『体験』と『第三者からの共有』で『共感(好感)』を繰り返すことで初めてイメージが『浸透』(ブランディング)します。

自発的な優位性の発信ではターゲットにはブランドイメージは浸透しません。

『体験』『共有』を通して感じてもらうことがブランディングの最短ルートであると考えています。

『体験』を促すコンテンツマーケティング・『共有』を促すバイラルコミュニケーション

コロナ禍により直接的な体験(接客/イベントなど)が困難な中でも、WEBを通して『体験』を提供できるコンテンツマーケティングと、KOL(Key Opinion Leader)によるバイラルコミュニケーションで口コミ拡散を目指し、『共有』の促進を図ることができます。

クライアント様の個別ニーズに応じてプランニングさせて頂いておりますので、お気軽にお問い合わせください。

■ブランディング実践に向けたワークフロー

- マーケットのポジショニング把握

- ターゲットの策定~ペルソナ分析

- 目標/目的の設定

- 『体験』『共有』を促す戦略立案~各種アクションプランの計画と実行

詳しくは、ライダース・パブリシティ関西マーケティングプロモーション部 営業担当までお問い合わせください。

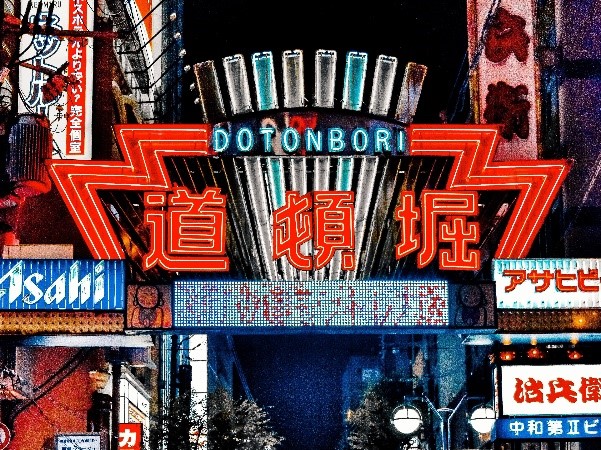

大阪で広告代理店をお探しなら、ライダース・パブリシティマーケティングプロモーション部までお問合せください